NOTE D’INTENTION

Réseau Agroécologie Rwanda

Une Contribution au développement

d’une agriculture rwandaise

agroécologique résiliente

Comme le soulignent les récents rapports du GIEC et du PNUD, la productivité de l’agriculture sera très négativement impactée par le réchauffement et le dérèglement climatiques.

Faire face à cette situation impose une évolution des pratiques de ce secteur vulnérable et vital pour l’humanité.

Le défi essentiel de notre époque est de construire une agriculture résiliente, régénérative et productive avec les petits paysans qui nourrissent aujourd’hui 80 % de la planète.

Cette révolution implique une mobilisation et une nouvelle alliance des savoirs et savoir-faire traditionnels et contemporains ainsi que leur diffusion et partage, tant à l’échelle locale que globale.

Nous avons la volonté de participer à ce processus en dressant un état des lieux des pratiques et des initiatives qui contribuent à cette évolution au Rwanda, en capitalisant les expériences menées et en facilitant des échanges entre ses différents acteurs — paysannes et paysans, organisations paysannes, scientifiques, agronomes, entrepreneurs, institutions et ONG…

Le bureau Inter-Culturel, qui est à l’initiative de ce projet, a récemment évalué et documenté une initiative agroécologique impliquant quelque huit milles ménages paysans de la province Sud du Rwanda, deux organisations locales, une ONG internationale et les autorités locales. Il souhaite aujourd’hui trouver les moyens d’étendre cette investigation à l’ensemble de l’espace rwandais.

L’association ISI – Initiatives et Solutions Interculturelles a décidé de soutenir ce projet, qui correspond pleinement à ses objectifs.

La présente page argumente la nécessité d’un tel projet et décrit comment il pourrait être mis en œuvre.

Sommaire

. — Où l’on prend la mesure des défis posés par l’évolution du climat, la dégradation des sols, des difficultés d’accès à l’eau, de la baisse anticipée des rendements agricoles…

— Le Rwanda, les solutions endogènes (HGS) et les stratégies de développement et de réduction de la pauvreté.

— Changement climatique et agroécologie

— Où l’on comprend que l’agroécologie intègre dans son approche des principes écologiques et sociaux à la conception et à la gestion de systèmes alimentaires et agricoles productifs et résilients.

— Principes agrologiques, sociaux et économiques de l’agroécologie.

— État des lieux et potentiel de développement des pratiques agroécologiques au Rwanda.

— Où sont présentées les trois grandes étapes du projet qui permettront : de recenser les acteurs et actrices de l’agroécologie au Rwanda ; de capitaliser les pratiques agroécologiques au Rwanda ; de reconnaître et diffuser ces expériences par la constitution d’un réseau d’échange de savoir et d’entraide.

— Où sont développés les enjeux, les objectifs et l’originalité du projet.

— Livrables (outils de promotion et d’aide à la décision) : un annuaire imprimé et un site internet.

— Où chacune et chacun seront informés des modalités permettant de participer, contribuer et d’apporter un soutien au projet.

— Où vous apprendrez où nous en sommes de la mise en oeuvre du projet

Nous contacter

— Où vous pouvez nous envoyer un message

(Formulaire E-mail)

Vers une nouvelle révolution agricole !

Relever les immenses défis posés par l’évolution du climat, la dégradation des sols, les difficultés d’accès à l’eau, la baisse anticipée des rendements agricoles… implique de changer les pratiques agricoles, qui contribuent aujourd’hui à la dégradation de notre environnement, pour en adopter d’autres, aussi productives et plus respectueuses du vivant, des cycles de l’eau et du carbone.

Pour cela, les premiers acteurs de cette transition, les paysannes et les paysans, doivent pouvoir s’organiser pour mettre en œuvre une agriculture résiliente qui leur permettra de vivre décemment et de nourrir les populations : se mettre en réseau, apprendre les uns et les unes des autres par le partage des expériences, des techniques et connaissances…

Impliqués dans ce mouvement de promotion de pratiques agro et éco logiques depuis plusieurs années, nous nous proposons de nous mettre au service des cultivatrices et cultivateurs qui ont choisi de s’engager dans une voie agroécologique en dressant un état des lieux des pratiques en cours au Rwanda et en facilitant la mise en œuvre d’une dynamique d’entraide et d’échange de savoirs et de compétences dans les différentes régions du pays.

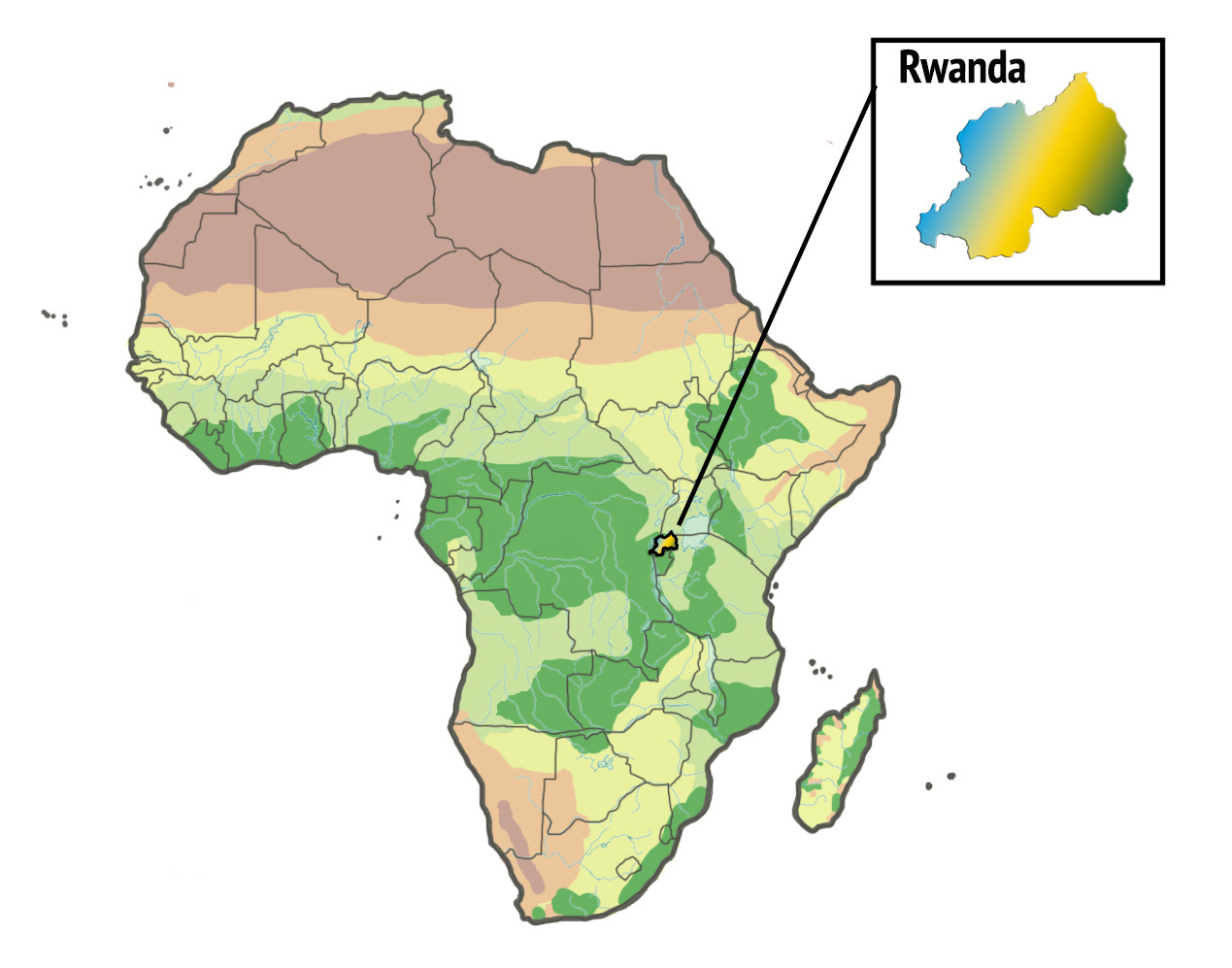

Au Rwanda, la grande majorité de la population reste rurale. En 2017, le Rwanda comptait environ 2,1 millions de ménages vivant de l’agriculture, soit plus de 80% du total des ménages du pays.

À l’exception de quelques grandes entreprises et coopératives exploitant le thé, le café, le riz, ou la canne à sucre, les exploitations agricoles sont de type familial et de tailles restreintes, établies sur des plateaux vallonnés ou des collines abruptes.

L’État rwandais a élaboré une « Stratégie de Développement Économique et de Réduction de la Pauvreté » (Economic Development Poverty Reduction Strategy ou EDPRS I, 2007-2012 et II 2012-2018) et s’est donné pour objectif d’augmenter la productivité du secteur agricole.

Il a conçu dans cet objectif un « Programme d’intensification des cultures » (Rwanda’s Crop Intensification Program ou CIP) et a favorisé l’utilisation intensive d’engrais, de pesticides et de semences améliorées.

Des solutions endogènes, ou « Home Grown Solutions » (HGS, solutions développées sur la base des ressources locales, des valeurs culturelles et de l’histoire) ont également été développées au Rwanda: Twigire muhinzi (formation d’agriculteur à agriculteur), Girinka (don d’une vache aux familles les plus démunies), Akarima k’igikoni (incitation à cultiver un potager de cuisine).

Ces solutions ont permis de réduire la malnutrition et la pauvreté dans les campagnes rwandaises.

Néanmoins, malgré les progrès réalisés, une série de défis importants restent à relever: la pauvreté et les inégalités sont toujours élevées, la terre et l’agriculture vivrière restent une ressource de base et l’unique moyen de subsistance de la plus grande partie de la population.

Si le programme d’intensification des cultures a permis d’améliorer le rendement de cultures comme le maïs, le haricot, le riz, la pomme de terre dans des sites spécifiques (MINAGRI, 2014), au niveau national, l’écart de rendement pour la plupart des produits prioritaires avec les résultats attendus reste important ; il est estimé à 3,2 – 7,7 t ha-1 (72,7 – 87,5% du rendement potentiel) pour le maïs et à 1,9 – 4,5 t ha-1 (53,7 – 83,3% du rendement potentiel) pour le haricot commun (Nduwumuremyi, et coll., 2018).

Il apparaît que l’augmentation de la productivité par le seul moyen de l’application d’intrants chimiques et l’introduction de variétés hybrides :

– ne permet pas de renouveler les nutriments du sol ni d’augmenter le taux de matière organique des sols indispensable à la croissance naturelle des végétaux ;

– ne résout pas le problème majeur de l’érosion hydrique et éolienne ;

– renforce l’acidité de sols qui est un des facteurs limitants majeurs de la productivité ;

– ne permet d’atteindre de meilleurs rendements que localement et de manière transitoire.

Par ailleurs, les semences hybrides, qui doivent être rachetées chaque saison de culture, ne permettent pas l’autonomie des paysans, ni l’amélioration des semences par l’adaptation et la sélection des graines par les cultivateurs.

De nombreux travaux et études montrent que ces problèmes peuvent être réglés en tenant compte des cycles naturels et des processus de régénération de la fertilité des sols, et des pratiques qui ont été élaborées pour les stimuler par l’agroécologie.

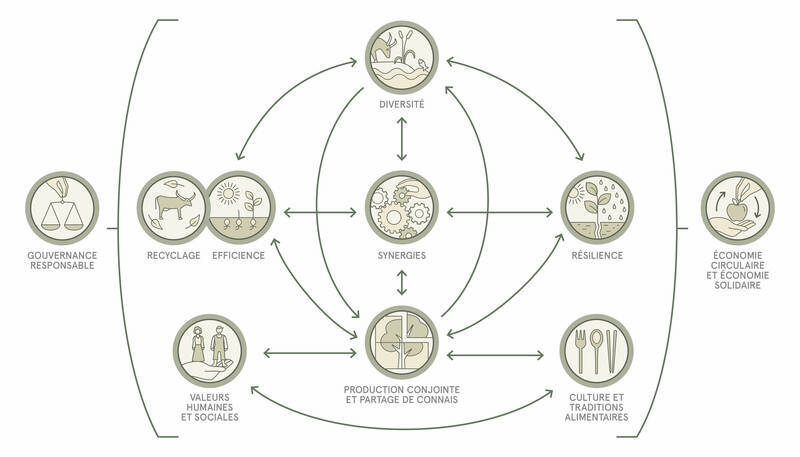

Depuis 2018, la FAO promeut un programme reposant sur les 10 éléments de l’agroécologie, qui permet la transition vers des systèmes agricoles et alimentaires durables sur le plan environnemental, mais aussi social et économique (Initiative du passage à l’échelle supérieure de l’agroécologie).

Le projet Réseau Agroécologie Rwanda s’inscrit pleinement dans cette démarche.

Changement climatique

Avec l’industrialisation et l’urbanisation, l’agriculture est l’un des acteurs majeurs, non seulement du changement climatique, mais aussi du franchissement des limites planétaires qui garantissaient jusqu’alors le maintien de conditions favorables au développement de la vie.

Plus que tout autre, du fait de sa dépendance aux conditions climatiques, le secteur agricole sera le plus impacté par la dégradation de ces conditions, et avec lui ce n’est rien moins que la nutrition et la vie de milliards d’humains qui sont menacées.

En même temps, l’agriculture pourrait être le secteur clé de la tempérance et de la régulation des perturbations en cours.

Les agriculteurs sont les seuls à pouvoir régénérer la terre en maximisant la couverture végétale de la planète et la production de biomasse et en restaurant la vie des sols.

En effet, les plantes, en particulier les arbres, et les sols vivants sont les deux seules clés dont nous disposons pour à la fois séquestrer le carbone, restaurer les cycles de l’eau et climatiser les milieux.

Agroécologie ?

Que recouvre le concept d’« agroécologie » ?

Pour éviter toute confusion, il faut préciser que l’agroécologie ne se réduit pas à ce qui est appelé communément « agriculture biologique » (“organic agriculture”) et n’est pas non plus un retour aux « agricultures traditionnelles ».

L’agriculture biologique est définie par un cahier des charges interdisant l’usage d’une série d’intrants de synthèse, fertilisants ou biocides.

L’agroécologie intègre le refus d’intrants nuisibles dans un cadre de réflexion et d’action plus vastes.

L’agroécologie se nourrit des savoirs et des savoir-faire des paysannes et des paysans, et de leur connaissance des contraintes et ressources de leur milieu, mais elle intègre ces savoirs aux connaissances scientifiques les plus récentes de la biologie des sols et des agroécosystèmes.

L’agroécologie est en fait une agronomie de pointe.

Elle construit des solutions locales avec les paysans qui sont partenaires et acteurs de la coconstruction de savoirs et de pratiques agricoles qui s’inspirent du fonctionnement des écosystèmes pour préserver la biodiversité et optimiser les relations entre agriculture, élevage, foresterie, environnement, systèmes alimentaires et sociétés humaines.

Agriculture naturelle, agriculture résiliente, agriculture durable, agroécologie…

Points clés des pratiques agroécologiques

Les 10 éléments de l’aroécologie par la FAO | fao.org

La FAO rappelle que « les systèmes agricoles à forte intensité d’intrants externes et de ressources sont à l’origine d’une déforestation massive, de pénuries d’eau, d’une perte de biodiversité, d’un épuisement des sols et d’importantes émissions de gaz à effet de serre » et qu’« en dépit des progrès significatifs accomplis récemment, la faim et l’extrême pauvreté demeurent des problèmes cruciaux au niveau mondial ».

L’agroécologie, « approche intégrée qui applique concomitamment des notions et des principes écologiques et sociaux à la conception et à la gestion des systèmes alimentaires et agricoles » fait partie intégrante de la vision commune de la FAO pour une alimentation et une agriculture durable.

La mise en œuvre d’un système alimentaire durable et équitable – « optimisant les interactions entre les végétaux, les animaux, les humains et l’environnement, sans oublier les aspects sociaux » – est soutenue par L’Initiative de passage à l’échelle supérieure de l’agroécologie lancée par la FAO et ses partenaires lors du Deuxième Symposium International sur l’agroécologie, en 2018.

Principes agrologiques, sociaux et économiques de l’agroécologie

Notre analyse des retours d’expériences montre que les pratiques agroécologiques qui ont été un succès à la fois collectif et dans la durée ne se résument pas à l’application d’un « kit » de techniques agronomiques.

Elles intègrent et sont conditionnées par des pratiques pédagogiques, sociales et économiques spécifiques.

Notre analyse a permis de dégager une série de principes agrologiques, sociaux et économiques récurrents qui peuvent servir au recueil des techniques et pratiques mises en œuvre.

I. Principes agrologiques

L’agroécologie nous semble d’abord fondée sur l’application de principes agrologiques, c’est-à-dire déduits de la connaissance du fonctionnement des terrains et sols cultivables :

— Privilégier l’utilisation des ressources naturelles disponibles ou pouvant être localement produites.

— Répondre prioritairement aux besoins et contraintes locales (cultures vivrières adaptées aux milieux, aux demandes et aux besoins locaux).

— Construire et offrir les conditions de sol les plus favorables à la croissance des plantes, notamment en maximisant la production de biomasse et en améliorant son recyclage pour optimiser la teneur en matière organique des sols et le cycle des nutriments dans le temps ainsi que pour renforcer l’activité biologique du sol.

— Minimiser les pertes d’énergie, de terres arables, d’eau, de nutriments et de ressources génétiques en améliorant la conservation et la régénération des ressources en sol, en eau et en agrobiodiversité.

— Sélectionner les semences adaptées aux conditions locales.

— Renforcer « l’immunité » des systèmes agricoles par l’amélioration de la biodiversité fonctionnelle en créant des habitats appropriés des auxiliaires et antagonistes des prédateurs, en réintroduisant des arbres et des haies multifonctionnelles (brise-vent, fourragères, sources de matières organiques…) dans l’agroécosystème.

— Utiliser des biofertilisants et bioprotecteurs préparés localement.

— Diversifier les espèces et les ressources génétiques de l’agroécosystème dans le temps et l’espace au niveau du champ et du paysage.

— Renforcer les interactions biologiques bénéfiques et les synergies entre les composantes de l’agrobiodiversité, favorisant les processus et services écologiques clés.

— …

II. Principes sociaux et économiques

Notre analyse des pratiques et des études sur l’agroécologie semble indiquer qu’elle est aussi fondée sur des principes d’organisation des relations humaines et des échanges économiques :

— Développement des pratiques d’entraide et d’échanges entre paysans.

— Mutualisation et enrichissement des savoirs et des compétences collectives par la reconnaissance de la valeur des connaissances et des savoir-faire traditionnels, empiriques et scientifiques, et par la facilitation des échanges entre pairs, entre générations et avec les chercheurs.

— Promotion de bonnes conditions de vie et de travail aux cultivateurs, notamment par un prix d’achat des récoltes permettant de couvrir les coûts d’exploitation et d’assurer une rémunération décente aux producteurs et aux travailleurs agricoles.

— Intégration sociale des systèmes alimentaires dans des réseaux d’agriculteurs et de consommateurs par la vulgarisation scientifique et le soutien des échanges d’intrants (composts et autres fertilisants, outils, machines, connaissances) et de produits basés sur l’économie solidaire.

— Développement de systèmes alimentaires favorisant les technologies et les emplois locaux en minimisant les distances entre les lieux de production, de transformation et de commercialisation et en favorisant l’accès physique et économique aux marchés.

— Prise de décisions basées sur des relations de pouvoir équilibrées entre les acteurs du système et entre genres et générations, sur des échanges horizontaux et des relations transparentes (redevabilité).

— Renforcement de l’autonomie des paysannes et paysans en termes de prise de décision par rapport aux marchés, aux acteurs économiques (clients, entreprises agroalimentaires…), et aux politiques (participation à la définition des priorités, programmes, aides et subventions).

— Développement des actions de plaidoyer pour promouvoir les principes agroécologiques et être soutenu par les pouvoirs publics.

État des lieux et potentiel de développement des pratiques agroécologiques au Rwanda

Si les principes énoncés ci-dessus se retrouvent, à différents niveaux, intégrés dans les projets promouvant l’agroécologie, il n’existe pas pour autant de « kit » prêt à l’emploi applicable dans tous les contextes.

Parce qu’elles s’articulent toujours à des milieux écologiques, à des ressources et à des histoires sociales spécifiques, les pratiques agroécologiques doivent toujours être redéfinies et reconstruites localement par les communautés.

Parce qu’elles doivent être adaptées :

— aux contraintes et aux ressources naturelles et humaines locales;

— aux possibilités de développer des coopérations entre paysans, des échanges d’expériences de cultivateur à cultivateur;

— aux possibilités d’être soutenus par des tiers (ONG, institutions locales, coopératives, leaders communautaires…) lors des phases de mise en place des nouvelles pratiques;

— aux possibilités de vendre les récoltes produites à des prix rémunérateurs du travail et des investissements qui ont été nécessaires…

Il est important de pouvoir documenter les expérimentations et les pratiques locales qui peuvent être transmises et adaptées dans des contextes proches, et de rendre compte des facteurs de réussites et des écueils à éviter.

Nous souhaitons initier ce travail de capitalisation collaborative des pratiques agroécologiques au Rwanda [étape 2 du projet] et favoriser la diffusion de ces dernières [étape 3 du projet].

Le projet

TROIS GRANDES ÉTAPES

Le projet Réseau Agroécologie Rwanda s’articule en trois grandes étapes d’intervention qui se complètent et se renforcent, permettant à la fois la constitution d’une « base de ressources » partagée et la mise en œuvre d’une dynamique d’échanges et de coopérations locales et à l’échelle du pays.

ÉTAPE 1

Recenser les acteurs et actrices de l’agroécologie au Rwanda

Cette investigation à l’échelle du pays permettra d’établir l’inventaire des différents acteurs engagés dans l’agroécologie et de dresser :

— un annuaire des porteurs de projet ;

— une cartographie des initiatives ;

— une cartographie des influences (réseaux, ressources, appuis…).

L’analyse des données recueillies permettra une première identification :

— des modes et des types de cultures et de productions ;

— des ressources disponibles (techniques et matérielles) ;

— des besoins en formation ou en matériel.

La méthodologie employée lors de cette première étape d’identification est pensée pour initier une dynamique d’échange et d’interconnexion entre acteurs.

ÉTAPE 2

Capitaliser

les pratiques agroécologiques au Rwanda

« Capitaliser », c’est transformer un savoir en connaissance partageable.

La capitalisation que nous allons mener permettra :

— d’établir un inventaire des pratiques efficientes et des facteurs de réussite ou de limitation des différentes initiatives ;

— de mettre en forme la description de ces pratiques ;

— de créer une base de données ouverte sur les expériences agroécologiques rwandaises, consultable par toutes les personnes intéressées ;

— la création d’outils pour la décision en direction des organisations et institutions voulant promouvoir les pratiques agroécologiques.

La capitalisation permettra également de renforcer les dynamiques de mise en réseau et l’échange entre acteurs ainsi que la facilitation de choix d’itinéraires techniques adaptés au regard des résultats des expériences déjà réalisées.

ÉTAPE 3

Permettre la reconnaissance et la diffusion de ces expériences

L’animation d’un réseau d’acteurs et d’actrices de l’agroécologie choisissant ses modalités d’échanges et de coopération permettra la mise en œuvre de dynamiques d’entraide et de partage grâce à :

— l’information des acteurs (lettre d’information, site internet et réseaux sociaux) ;

— L’organisation et la planification de rencontres, d’ateliers et de visites de sites ;

— L’animation des réunions.

L’organisation de rencontres et d’événements autour de l’agroécologie, ainsi que des actions de plaidoyer menées en faveur de ces techniques favoriseront leur diffusion et leur reconnaissance ainsi que l’extension du réseau d’échanges de savoirs et d’entraide.

Les objectifs du projet

Le présent projet, Réseau Agroécologie Rwanda, s’inscrit dans la dynamique engagée, au niveau mondial, pour favoriser le développement de l’agroécologie, autant pour les effets attendus par l’extension de sa pratique sur l’environnement, la biodiversité et le changement climatique que pour les aspects économiques et sociaux qu’appelle sa mise en œuvre.

Le projet Réseau Agroécologie Rwanda comporte ainsi quatre objectifs dont découle la mise en œuvre de plusieurs actions spécifiques.

Ces objectifs sont :

1. Recenser les acteurs de l’agroécologie au Rwanda et leurs pratiques;

2. Constituer un réseau d’entraide et d’échange entre ces acteurs;

3. Promouvoir l’agroécologie et accompagner les acteurs voulant adopter des pratiques agroécologiques.

4. Faciliter la connexion des acteurs avec les différents marchés (locaux et d’exportation).

Où en est la transition agroécologique au Rwanda ? Quels sont les acteurs engagés dans cette dynamique ?

Le premier objectif du projet Réseau Agroécologie Rwanda est de dresser l’inventaire des différents acteurs engagés dans la transition agroécologique dans leur diversité (paysans, coopératives, ONG, entreprises, agents de l’État…), de rendre compte de leurs pratiques, mais aussi des difficultés rencontrées, des besoins et attentes tout autant que des facteurs ayant permis la réussite de leurs initiatives.

Le premier objectif implique ainsi que soient réalisées les actions suivantes :

– Identifier les acteurs engagés dans la transition agroécologique;

– Décrire et capitaliser les pratiques et techniques mises en place;

– Mettre cette capitalisation et un annuaire des acteurs à disposition par la création d’une base documentaire accessible.

Les études les plus récentes montrent que le développement de l’entraide et l’échange d’expériences entre paysans sont deux des conditions de la durabilité et de l’extension des pratiques agroécologiques.

Conjointement à l’identification des acteurs engagés dans cette transition agroécologique et à la capitalisation de leurs pratiques, une dynamique de mise en réseau doit être encouragée.

Elle implique que soient réalisées les actions suivantes :

– Créer et animer des groupes d’échange locaux autour des techniques et pratiques agroécologiques;

– Encourager l’entraide, la coopération et la mutualisation d’outils.

Enfin, une action de plaidoyer en faveur de l’adoption de pratiques agroécologiques adaptées au contexte rwandais doit être menée, conjointement à un accompagnement des acteurs voulant faire évoluer leurs pratiques :

– Organiser des rencontres et des ateliers entre paysans pratiquant l’agroécologie et des paysans souhaitant changer de pratique et/ou des autorités locales souhaitant appuyer la transition;

– Promouvoir l’agroécologie par la visite de sites et l’organisation de rencontres et d’ateliers entre paysans et en direction des pouvoirs publics et de la société civile.

Pour atteindre les trois objectifs résumés ci-dessus, le projet Réseau Agroécologie Rwanda place au cœur de son action l’empowerment des personnes dans leur diversité (genre, âge…) et des communautés.

Sa réalisation entend ainsi favoriser le renforcement et le développement :

– des capacités des ménages paysans à développer des techniques agricoles et d’élevage issues de l’agroécologie et adaptées aux petites surfaces d’exploitation pour répondre à leurs besoins (alimentation, scolarisation des enfants, santé, etc…).

– des capacités à organiser, animer, choisir les modalités d’échanges et de coopération adaptés pour l’agriculture et l’élevage (acquisition de semences, gestion de l’eau ou d’un kit vétérinaire, partage d’outils…).

– des capacités des collectifs paysans à être force de propositions pour mener des actions sur leur territoire et à collaborer avec les autres acteurs locaux (écoles, centres de santé, autorités locales…).

– des capacités à mettre en place et à animer des réseaux de commercialisation (nationaux et à l’export).

L’originalité du projet

Le projet Réseau Agroécologie Rwanda s’inscrit dans la dynamique actuelle de promotion d’une agriculture résiliente éco et climato-responsable menée mondialement par la FAO et déclinée aux niveaux nationaux.

Le processus et les modalités d’action du projet en font cependant une initiative originale.

Par :

– son échelle, le Rwanda et ses régions;

– l’articulation qu’il opère entre les étapes d’intervention qui se complètent et se renforcent;

– ses modalités d’action qui nouent mise en réseau, production de ressources (techniques et humaines) et renforcement des compétences;

le projet Réseau Agroécologie Rwanda permettra à la fois la constitution d’une « base de ressources » partagée :

– informations sur les techniques et les pratiques adaptées;

– personnes-ressources pouvant être contactées;

– expériences de terrains pouvant être visitées;

et la mise en œuvre d’une dynamique d’échanges et de coopérations locales et à l’échelle du pays.

Livrables

L’Annuaire des actrices et acteurs de la transition agroécologique au Rwanda sera disponible dans un format imprimable.

Comme tous les documents produits durant les trois étapes du projet, il sera librement consultable et téléchargeable

— Un annuaire imprimé et en ligne

— Une cartographie des acteur.rice.s

— Un rapport de capitalisation

— Des fiches techniques et de retour d’expérience (témoignages, conseils…)

— Une évaluation du processus de transition agroécologique au Rwanda

Annuaire et cartographie seront librement accessibles sur Internet et publiés et distribués au format papier. Ils permettront aux acteurs référencés de promouvoir leur activité. Ils permettront également aux organisations nationales et internationales d’identifier des partenaires possibles pour leurs programmes d’action.

Les enjeux de l’action à mener

L’État rwandais affiche une « vision » claire et ambitieuse de l’avenir (Economic Development Poverty Reduction Strategy ou EDPRS I 2007-2012, EDPRS II 2012-2018, PSTA 4 2018-2024, REMA Strategic Plan 2022-2026…) ainsi qu’un programme explicite de « modernisation » agricole souvent présenté comme un exemple régional et continental de réussite et un modèle de développement.

Les réformes entreprises depuis les années 2000 ont permis d’indéniables avancées, mais de nombreux défis restent posés. En effet, les techniques de culture conventionnelles atteignent leurs limites ou s’avèrent parfois contre-productives quand certaines terres jusque-là cultivées sont abandonnées du fait de l’épuisement des sols.

Or, l’augmentation de la population rwandaise contraint à développer une intensification de la productivité par unité de surface cultivée sans nuire au milieu écologique. Constituer un pôle de ressources à partir des expériences agroécologiques menées au Rwanda montrant qu’un tel défi peut être relevé s’avère donc un enjeu majeur.

Photo: Neil Palmer (CIAT – International Center for Tropical Agriculture) – cc-by-sa-2.0

Un pôle de ressources — Dans un contexte où les pratiques agroécologiques s’avèrent être une solution majeure pour faire face à la fois à l’épuisement des sols, la dégradation des cycles de l’eau, l’alternance de conditions extrêmes (sécheresses, inondations)…, l’enjeu du projet Réseau Agroécologie Rwanda est de permettre la constitution d’un pôle de ressources humaines, documentaires et pratiques :

– adapté aux contextes naturels et sociaux locaux ;

– disponible et mobilisable à l’échelle du Rwanda;

– utilisable dans des contextes identiques et dans les régions limitrophes ;

Une dynamique de renforcement des compétences — Le renforcement des compétences et l’amélioration des techniques agricoles et d’élevage sont des enjeux majeurs au Rwanda, où 80 % des ménages vivent de l’agriculture sur de petites surfaces.

Les techniques et pratiques promues par l’agroécologie semblent donc particulièrement indiquées au contexte rwandais.

Le projet Réseau Agroécologie Rwanda entend ainsi participer à la diffusion de ces dernières :

– par la constitution d’une base documentaire accessible et adaptée aux modalités d’apprentissage des personnes;

– par la formation de pair-à-pair;

Un réseau d’entraide à la réalisation des projets — Les modalités de structuration et les processus administratifs et légaux sont difficilement accessibles aux paysans.

Le projet, qui favorise les échanges d’expériences et de compétences et promeut la mise en place d’activités et de services collectifs, vise à renforcer les acteurs ayant entamé la transition agroécologique pour mener à bien leurs projets.

Faire partie d’un réseau facilite l’évolution des pratiques et minimise les risques qui y sont associés :

– par la mise en relation des paysans faisant face à des problématiques communes;

– par la mutualisation de certains outils, de moyens de transformation, conservation, commercialisation…

– par le partage, le prêt ou la vente de semences adaptées aux conditions locales.

Une reconnaissance des acteurs de l’agroécologie et de la valeur de leurs pratiques — La valorisation tant sociale qu’économique de l’agroécologie et des personnes qui s’engagent dans la voie d’une agriculture régénératrice est essentielle à la durabilité des projets mis en œuvre.

Cette reconnaissance passe :

– par l’identification des personnes engagées dans cette transition auprès de la communauté, des clients, des autorités locales;

– par la reconnaissance des performances, de la qualité des produits et des services écosystémiques rendus (séquestration de carbone, préservation de la ressource en eau, restauration des sols, contribution à la biodiversité…).

Soutenir le projet

Nous invitons

— les particuliers et collectifs intéressés par l’application ou la diffusion de méthodes et techniques issues de l’agriculture naturelle ou biologique, de l’agroécologie ou de la permaculture ;

— les acteurs investis dans des initiatives agricoles de ce type ;

— les institutions et les organisations soutenant la transition agroécologique et promouvant une agriculture durable et respectueuse des sols et de l’environnement ;

à s’investir dans la création du Réseau Agroécologie Rwanda.

Vous pouvez participer à sa création et à sa structuration :

— en informant d’autres personnes de la mise en oeuvre de ce projet de Réseau Agroécologie Rwanda ;

— en vous impliquant dans son animation et son développement ;

— en contribuant au financement de cette initiative.

La réussite d’un tel projet dépendant des synergies qui seront mobilisées.

Nous appelons toutes les actrices et tous les acteurs intéressés par le développement d’un tel réseau à nous contacter et à s’impliquer dans sa création.

La réalisation d’un tel projet implique également qu’il puisse réunir les ressources nécessaires.

Nous invitons donc également toutes les organisations et institutions intéressées par cette initiative à la soutenir financièrement.

L’association ISI – Initiatives et Solutions Interculturelles héberge le projet Réseau Agroécologie Rwanda dont le bureau d’étude rwandais Inter-Culturel est le maître d’œuvre sur le terrain. Elle se charge d’organiser la recherche de son financement comme la gestion des fonds réunis.

Vous êtes une organisation ?

Participer au projet

Nous invitons les institutions, organisations et sociétés soutenant la transition agroécologique et promouvant une agriculture durable qui souhaitent participer au développement et à l’animation du projet à nous contacter.

Participer au financement

Nous contacter pour toute information relative au financement de ce projet ou pour obtenir les documents de cadrage.

Vous êtes une particulier ?

Soutenir financièrement

Vous pouvez faire un don ou participer à notre campagne de crowndfunfing: contactez-nous pour plus d’information.

S'impliquer dans le projet

Contactez-nous pour participer au développement et à l’animation du projet.

Rejoindre le groupe de suivi

Rejoignez le Groupe de suivi et participez à l’animation et au développement du projet.

Avancement du projet

Mise à jour: 18 JUIN 2025

%

AMORÇAGE

Conception et chiffrage

Création des outils de présentation & communication

Conception des outils et supports de reccueil des données

Recherche de partenaires et financement du projet

Les étapes suivantes ne sont pas successives mais s’intègrent et se renforcent tout au long du déroulement du projet :

%

ÉTAPE 1

Recenser les acteurs et actrices de l’agroécologie au Rwanda

%

ÉTAPE 2

Capitaliser les pratiques agroécologiques au Rwanda

%

ÉTAPE 3

Permettre la reconnaissance et la diffusion de ces expériences

Participez !

Regoignez le groupe de suivi du projet.

S’inscrire | Le groupe